投资近6亿恐难回本…被寄厚望的工业大片《东极岛》,为啥没能成暑期档爆款?

【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

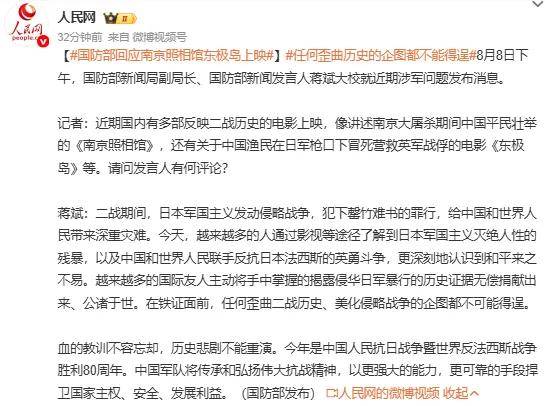

在《南京照相馆》引发全民观影热潮后,又一部纪念反法西斯战争胜利八十周年的国产大片《东极岛》,已于8月8日公映。

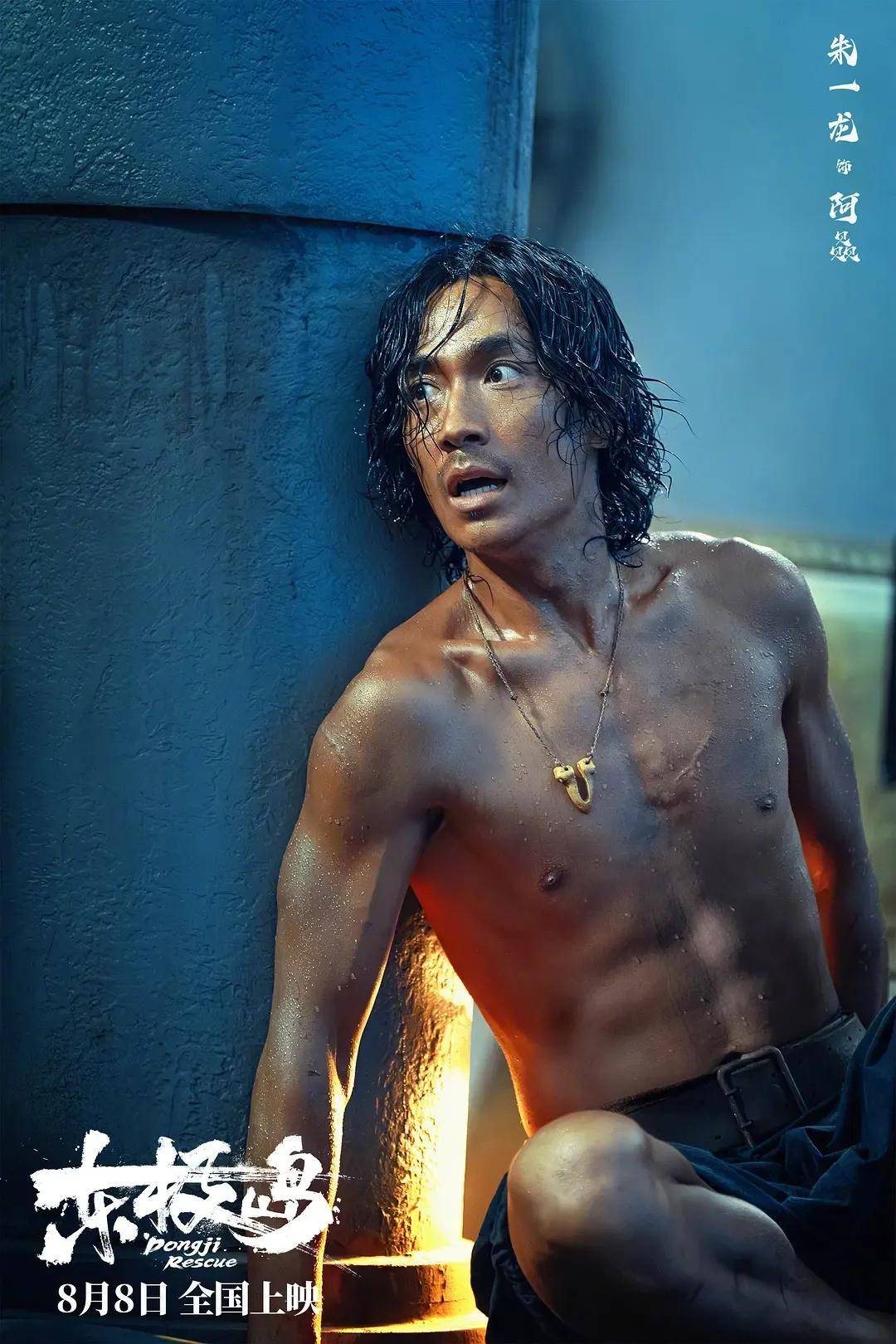

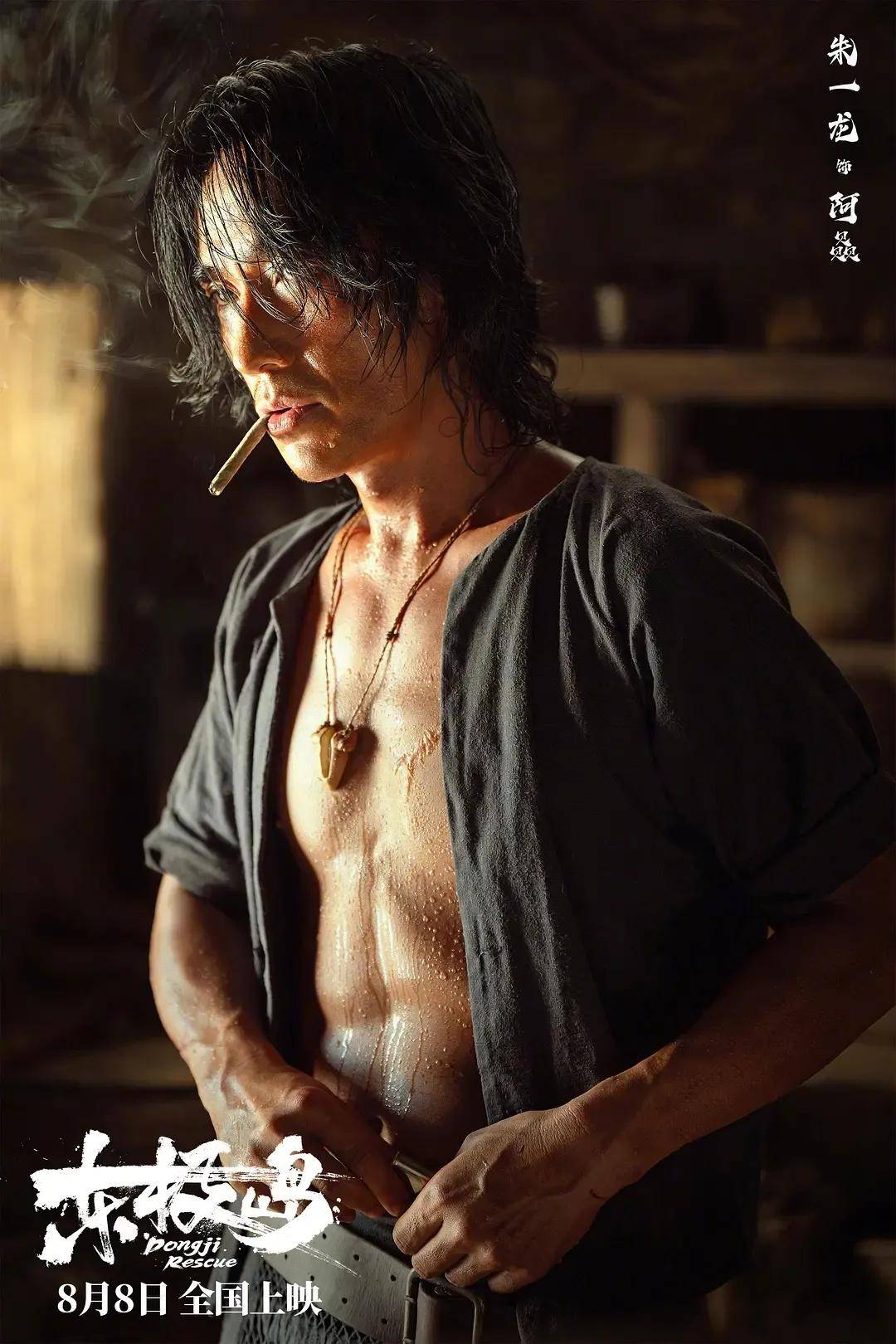

虽然《南京照相馆》“后发而先至”,但在暑期档前的很长一段时间里,这部由管虎和费振翔联合执导,朱一龙、吴磊和倪妮领衔主演的《东极岛》,才是最受业界和观众期待的战争工业大片。

原因有二。

首先是故事层面。《东极岛》改编自1942年浙江渔民拯救日军货轮“里斯本丸”上英军战俘的义举。其间中英日美四方卷入,人性的光明和暗面交织在一起,演出了一场百味杂陈的人间戏剧。所以,影片的原型故事本身就有着超越虚构的丰富性和传奇性,荡气回肠,分量千钧。

去年,和《东极岛》讲述同一历史事件的纪录片《里斯本丸沉没》在院线上映,豆瓣评分高达9.2分,这个题材的感染力,不言而喻。

展开全文

其次是技术层面:《东极岛》是名副其实的国产重工业巨片。早在影片于5月亮相戛纳电影节放映17分钟片段时,就有美媒《综艺》(Variety)报道其成本高达8000万美元(约合5.8亿人民币)。影片模拟了各种复杂海况,进行了大规模实体船只的建造和长时间的高难度水下摄影,只为追求极致的视听体验。

既然故事底子本身就好,制作投入规格够高,加之名导名编剧和人气流量主演,《东极岛》的赢面,似乎应该很大。但从成片来看,《东极岛》的结果,可能不会特别理想。

上映首日,本片不到7000万的单日票房,甚至不如上映第三周的《南京照相馆》。周六、周日单日票房均排在《南京照相馆》及动画电影《浪浪山小妖怪》之后,首周三天累计票房仅约2亿,预测最终票房难破7亿。此外,本片在豆瓣虽还未开分,但在各大平台,风评都已呈明显的两极分化,情况相当不妙。

这部耗费很大心力创作,调动了许多物质资源拍摄的二战主题大片,注定要吃力不讨好——败在人物塑造上,败在对历史的还原上,但归根结底,还是败在视角上。

所有改编问题都归于视角之困

如果你曾看过《里斯本丸沉没》,就不难意识到:《东极岛》其实是一部非常难拍的电影,不是在技术层面,而是在剧本层面。

因为在那部展现中英日美四方主体行动、采访多位当事人及其后代甚至历史学家、叙述时间横跨八十多年的全景式纪录片里,中国渔民并不是绝对主角。

首先,《里斯本丸沉没》着墨最多的主视角,还是英方。战俘们在里斯本丸绝境中展现出的灵魂尊严,他们挥之不去的战后创伤,和家人、后辈的深切羁绊……都具备足够的人性感染力。

当然,在英国之外,《里斯本丸沉没》对美日两方的访谈也相当精彩:美国老兵因误击里斯本丸号,遭受了刻骨铭心的灵魂折磨;有意模糊叙述、为本国侵略史辩护的日本历史学者,更令人触目惊心,批判日本修正史观的立意,也在电影中得到鲜明的展现。

作为一部全方位、多视角还原历史的口述历史纪录片,《里斯本丸沉没》选择这样的呈现方式没有问题。

但作为一部讲述中国故事、主要面向中国观众的“抗战”主题大片,《东极岛》是不可能像《里斯本丸沉没》一样,行至影片四分之三处,才开始讲述中国渔民的救援行动的——故事必须通过中国渔民的主视角讲述。

但问题就来了:中国渔民的救人义举固然善良勇敢,拯救了许多条生命,但由于口述史料的相对单薄、渔民救援动机的相对单纯、叙事的时空限制,真实的历史还原,是无法填满《东极岛》主视角的内容量的。

所以,电影免不了要进行各种形式的加工虚构。其中最大的改编,是加入了岛早被日军占领,村民遭受日军迫害的背景设定。这是为了将以中国人为主体的“抗日”叙事和原型事件里的“救人”叙事联系到一起:渔民们既是不堪日寇压迫而奋起反抗,也是出于朴素的善意救人。

既然“救英军”和“抗日”是一体两面,这就解决了中国渔民行为动机单纯、角色弧光不够完整的问题。

从片尾花絮来看,《东极岛》中的主要人物均有真实原型,但他们的形象、性格、经历均有大的改编,已经基本可以看作原创虚构角色。

双男主阿赑(朱一龙 饰)和阿荡(吴磊 饰)是一对被村民排斥的兄弟,哥哥在日军压迫下倾向于明哲保身,而单纯善良、少年气十足的弟弟不顾危难,坚持营救落海的英军战俘,但最终殒命于日寇之手。于是,誓为弟弟报仇的阿赑,才走向了完成阿荡遗愿、主动拯救英军的转变。

而与阿赑的转变类似的,放大到整岛村民对“抗日”和“救英国人”的态度转变上,他们反抗侵略者暴行的决心,来自有村民被日军残忍杀害,于是“无须再忍”的血气觉醒。

这期间,曾为国军逃兵的私塾老师陈先生(陈明昊 饰)无法忍受内心煎熬,奋起反抗,被日军杀害。而原本做了翻译官的保长李元兴(杨皓宇 饰),也从“汉奸”蜕变为英雄,完成了自己的救赎。最终,渔民们在女渔民阿花(倪妮 饰)的鼓动下,走上了”全民皆英雄“的壮烈救人路。

这么一梳理,好像《东极岛》里将“抗日”和“救人”动机结合起来的尝试,以及对渔民们从压抑到爆发的角色弧光,写作思路都是对的。但从影片的实际执行结果看,因改编程度过大而带来的其他问题,也随之出现了。

最主要的,就是还原层面的过于失真,以及角色的悬浮和单薄。

在看《东极岛》时,观众很容易产生一种别扭的观感:片中的中国渔民角色无论主配,好像都缺少属于特定时代、特定地域的可信度。

无论是阿赑、阿荡还是阿花,电影所呈现的,都显然离朴实渔民的形象相去甚远,而更像是“宠弟硬汉”“阳光大男孩”“飒爽女豪杰”这几个符号的具象,并且毫无年代感。配角之中,种种人物状态夸张轻浮、情感爆发程式化的弊病,也俯拾即是。

总之,影片角色整体状态的刻板、悬浮,使得内在情感驱动力严重不足——不仅角色本身缺乏情感强度和厚度,也无法将他们种种行动背后本该蕴涵的情绪感染力传导给观众。这导致各角色做出的行为,都出于设定,浮于表面,难以充分调动观众的共情。

另外,《东极岛》对救援过程的大量改编,虽然是为了对渔民人物弧光的补完、丰满,在剧作结构上有一定合理性,但明显与事实相去甚远,削弱了历史的厚重感。

当然,在这方面,《东极岛》的改编并非一无可取。比如电影不舍得放弃里斯本丸沉没过程中英军展现人格尊严的高光,于是“安排”了以阿荡为首的中国渔民人质被关进船舱,直击战俘严酷的生存状况,以及他们齐唱《去蒂珀雷里路很长》的温情场景。这对英军群像的塑造是有益的补充,情节上也不太过离奇。(虽然对不了解“里斯本丸沉没”历史全貌的中国观众来讲,这方面的展现对情绪推助几无效用)

但比如陈先生拿枪单闯日军堡垒,最后发现自己枪没子弹的无厘头情节,到底是想表达什么呢?

至于阿荡死后,阿赑孤身一人潜海、几分钟内打开船舱拯救战俘,最后还踏上甲板与日军进行殊死搏斗、一人杀多敌有如战神的场景,就已经全面赶超搏命特工阿汤哥、晋身“中国超人”的层次了——严重点讲,甚至有点将电影推向了”抗日神剧“的魔改方向。

在看完详实真切、震撼心灵的《里斯本丸沉没》之后,再看《东极岛》这些“添油加醋”的演义级戏说,到底有何意义呢?

如果说以上各点,限定在《东极岛》这一部电影的范围内,还未必能看出有多垮塌,但和同样正在上映,人物南腔北调、生动鲜活,人物塑造和情节写作都更细腻克制的《南京照相馆》相比,就明显不在一个档次。于是两部电影情感爆发的感染力,自然也差了一大截。

对于这样两部前后脚上映、都承载着特殊历史意义的作品而言,这样的差距,已经足够决定它们各自的命运。

中国人救英国人,还是有隔膜

即使抛开《东极岛》的种种创作问题不谈,这个“中国人救英国人”的二战故事,也注定很难讨好大众。

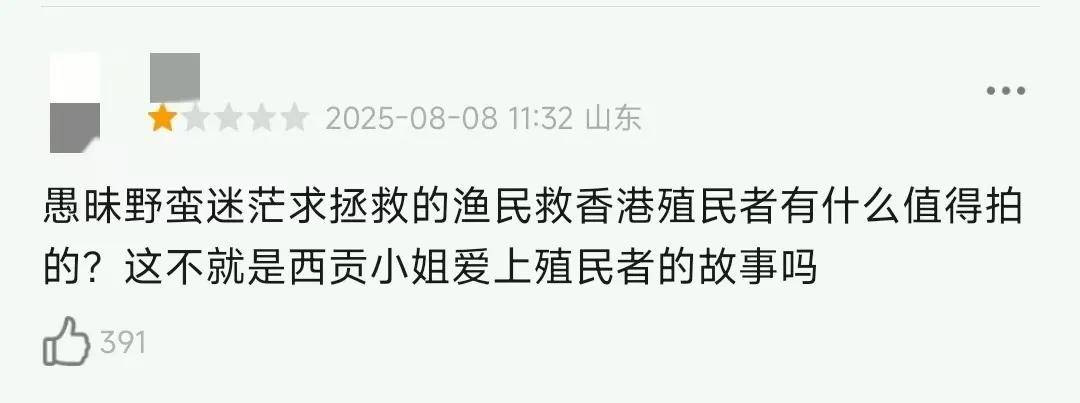

被日军俘虏的英军士兵是驻香港殖民地部队成员,这个背景,虽然在电影里被有意虚化,但仍免不了会激起部分国人观众关于国耻的心灵隐痛。

往更大了说,即使抛开英军作为香港殖民者的身份不谈,中英是二战盟友、合力为反法西斯战争做出重要贡献不假,但从两次鸦片战争、八国联军侵华,到渡江战役前夕“紫石英”号冲击解放军、朝鲜战争英国派兵对抗志愿军的历史,却也不可能一笔勾销。

因此,国人观众看《东极岛》的精神历程,也很难不矛盾、不拧巴。

甚至,情绪再激烈一些的观众,可能会认为这部大书特书“中国人救英国人”的电影,有热脸贴冷屁股的献媚之嫌——不要觉得是耸人听闻,在和《东极岛》相关的知乎问答中,在豆瓣短评区中,持这样观点的人可不在少数。

你当然可以批评这样的声音偏激,也可以辩解说:影片宣传反法西斯同盟绝不是“歪屁股”,而是符合我国官方口径的主旋律叙事——事实也确实如此。

但即便这样,观众的心理倾向很难改变,却是不争的事实:二战期间的短暂联合和互助,还不足以使如今的国人消除心理芥蒂,把英国当作“真朋友”。也正因如此,即使《东极岛》真能拍得挑不出毛病,这部讲述“中国人救英国人”的电影,也不可能像《南京照相馆》那样,最充分地调动中国观众的家国情怀、引发同等强度的共情和触动。

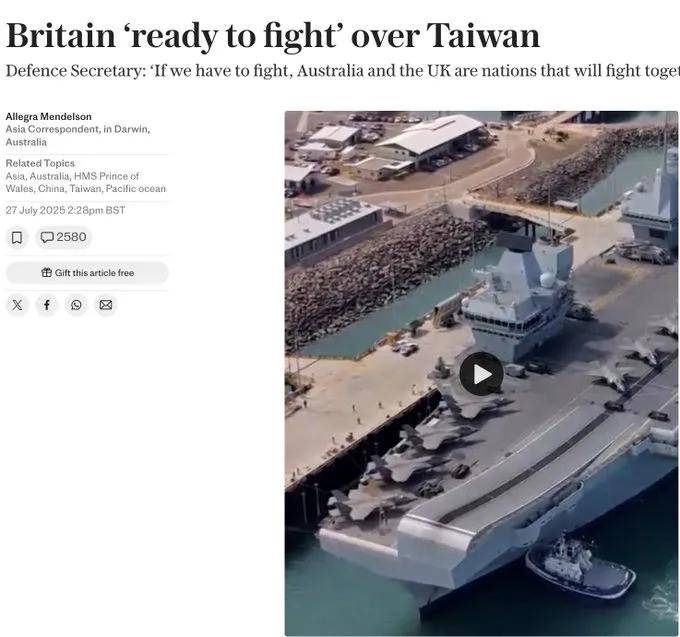

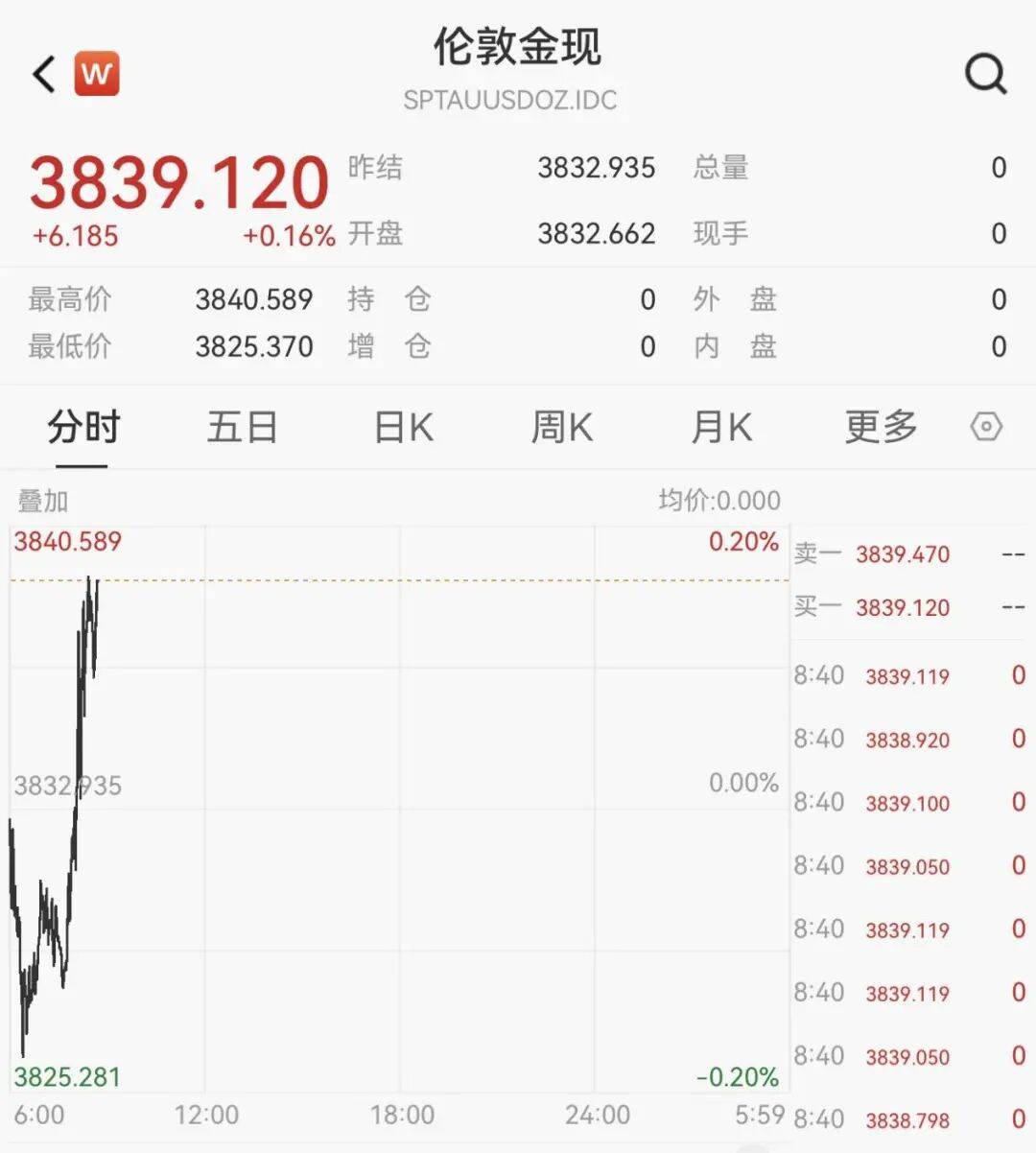

更何况,最近英国国防大臣约翰·希利还发表了涉及台海局势的争议言论,这让看到这则新闻的中国观众,如何平心静气地接受《东极岛》所传递的“中英友好”信号呢?

去年《里斯本丸沉没》的导演方励曾提到:当他的纪录片剧组于2018年赴英找资料、探访当事人后代时,英国传媒和公众给予了较大力度的支持和关注;但等到了2024年,英国传媒对即将上映的《里斯本丸沉没》已不再有热情。

可见,在中英关系愈发尴尬、“天下大同”想象日渐崩塌的大背景下,里斯本丸救援这样重述昔日中英盟友情、凸显国际互助精神的故事,确实有些不太契合当下的时代情绪了。

《东极岛》肯定也意识到了这些问题,它在改编中犯下的错误,其出发点,也是弱化“救英国人”叙事、强化“中国人抗日”叙事,将情感侧重点从普遍的人性善意,转向国人观众更能接受的“民族意识觉醒”。

然而,里斯本丸救援的真实历史,其实又并不支持主创进行这样“既要又要”的改编,所以除了大刀阔斧地改写历史之外,电影也几乎不可能找到合理的方式,兼顾所有方面。

所以结果也很自然:在“以中国人视角讲好中国人抗战故事”的赛道上,《东极岛》的确是要完败于《南京照相馆》了。

(文/阿拉纽特)

评论